日本語には同じ発音を持つ単語が多く存在し、意味を正確に理解することが重要です。

特に「する」と発音する言葉には、「磨る」「擂る」「擦る」「摩る」「刷る」「摺る」などの漢字があり、それぞれ異なる意味を持ちます。

「これ、どれを使えばいいんだろう?」と迷うこと、ありませんか?

間違えると、「ゴマを磨る」なんて料理人泣かせの表現になってしまうことも……(これは、ただのゴマ研磨作業ですね)。

本記事では、これらの単語の意味の違いと使い方を、具体的な例文とともに解説します。

適切な使い分けを身につけ、日本語の表現力を向上させましょう!

「磨る」の意味と使い方

「磨る(する)」とは、物の表面を滑らかにし、光沢を出すことを指します。

金属やガラスなどが主な対象となり、研磨材を用いることが多いです。

いわば、「ツルツルピカピカ職人」のような存在です。

この行為は、工業や美術の分野でも非常に重要です。

例えば、精密機器の部品を磨いて均一な仕上がりにすることで、性能の向上が期待できます。

さらに、伝統工芸の分野では、漆器や仏具などを磨くことで、光沢を出し、高級感を演出することができます。

また、私たちの日常生活でも「磨る」という行為は欠かせません。

例えば、歯を磨くことで口内の健康を保ち、美しい笑顔を手に入れることができます。

さらに、革靴をしっかり磨くことで、清潔感があり、洗練された印象を与えることができます。

使用例:

- 古い銅の花瓶を磨いて、元の輝きを取り戻す。(アンティーク好きには欠かせない作業!)

- 磨りガラスのドアを設置する。(プライバシー確保のための工夫)

- 職人が日本刀の刃を磨ることで、美しい刃文が浮かび上がる。(刀剣ファンにはたまらない瞬間!)

- 銀のスプーンを磨ると、まるで新品のような光沢が蘇った。(高級レストランのような雰囲気!)

- 歯をしっかり磨ることで、健康的な口内環境を維持する。(毎日の習慣が大事!)

つまり、「磨る」とは、単なる清掃作業ではなく、見た目の美しさや品質を向上させるための重要なプロセスなのです。

日常生活から職人の仕事まで、さまざまな場面でこの技術が活用されています。

「擂る」の意味と使い方

「擂る(する)」とは、食品をすりつぶして細かくすることを指します。

料理でよく用いられ、すり鉢やすりおろし器などの道具を使って食材をすりつぶします。ここでは「摩擦の魔術師」として活躍します。

この技術は、日本料理をはじめとするさまざまな料理に欠かせません。

たとえば、「すりゴマ」は、ゴマをそのまま食べるよりも香りが格段に強くなり、料理に豊かな風味を加えます。

特に和食では、ごま和えや味噌汁の仕上げに使用され、料理の奥深さを引き出します。

また、「擂る」といえば山芋や長芋の「とろろ」が有名です。

すりおろすことで粘りが増し、ご飯やそばとの相性が抜群に良くなります。

とろろご飯は日本の伝統的なスタミナ食であり、古くから夏バテ予防の食事として重宝されてきました。

さらに、大根おろしも「擂る」ことで完成します。

焼き魚に添えられることが多く、消化を助ける効果も期待できます。特に秋刀魚の塩焼きには欠かせない存在です。

近年では、現代的な調理器具の普及により、フードプロセッサーやブレンダーを使って「擂る」作業を簡単に行うことができます。

しかし、手作業で擂ることで生まれる独特の風味や食感は、機械では再現しきれない魅力があります。

使用例:

- すり鉢で新鮮なゴマを擂り、お浸しにかける。(ゴマの香りが広がる!)

- 山芋を擂って、とろろご飯を作る。(ネバネバパワー炸裂!)

- 大根を擂って、大根おろしを作り、焼き魚に添える。(サッパリとした味わい!)

- クルミを擂って味噌と混ぜ、胡桃味噌を作る。(おにぎりにぴったり!)

擂るという行為は、実は風味を引き出す大切な工程。

例えば、ゴマをそのまま食べるより、擂ったほうが香りが立ち、料理がぐっと美味しくなります。また、擂ることで食材の食感が変化し、より滑らかで食べやすい状態になります。

つまり、「擂る」は単なる調理技術ではなく、料理の風味や口当たりを向上させるための大切なプロセスなのです。

「擦る」の意味と使い方

「擦る(する)」とは、物と物をこすり合わせる動作を指します。

摩擦によって清掃したり、火を起こしたりする場面で用いられます。

この言葉は、日常生活のさまざまなシーンで使われます。

例えば、寒い冬の日に手をこすり合わせて温める動作も「擦る」です。

また、コインをこすってスクラッチカードを削るのも「擦る」に該当します。

何かを強くこすることで、表面が削れたり、摩耗したりするのが特徴です。

使用例:

- キャンプ中に木を擦り合わせて火を起こす。(サバイバル技術!)

- 靴をブラシで擦って汚れを落とす。(ピカピカの靴でおしゃれ度アップ!)

- 宝くじのスクラッチ部分をコインで擦る。(運命の瞬間!)

- 凍えた手を擦り合わせて温める。(冬の寒さ対策!)

- 紙やすりで木材の表面を擦って滑らかにする。(DIY愛好家必見!)

また、「目を擦る」という表現もありますが、これは疲れているときによくやってしまう動作。長時間のデスクワークやスマホの見すぎで目が乾燥すると、無意識に目をこすってしまうことがあります。しかし、頻繁に擦るとシワの原因になるだけでなく、目にダメージを与えることがあるため注意が必要です。

さらに、昔ながらの「擦る」技術として、「墨を擦る」という表現があります。

これは、書道で墨を硯(すずり)の上で磨って液状の墨を作る工程です。墨を擦ることで、書道の味わい深い表現が生まれるのです。

このように、「擦る」という行為は単なる摩擦以上の意味を持ち、日常生活や文化的な場面でも重要な役割を果たしています。

「摩る」の意味と使い方

「摩る(する)」は、手や道具を使って体の一部を優しくなでることを意味します。

リラックスや痛みの緩和のために行われる動作であり、日常生活のさまざまな場面で見られます。

例えば、子どもが転んで膝を擦りむいたときに、お母さんがそっと摩ることで痛みを和らげようとするのも「摩る」の一例です。

また、古来より日本では、お寺や神社で石像や仏像の特定の部位を摩ることで、ご利益を得るという文化もあります。

さらに、「摩る」行為はリラクゼーションや治療の分野でも広く用いられます。

マッサージや整体では、摩ることで血流を促進し、筋肉の緊張を解きほぐす効果が期待できます。

特にスポーツ選手にとっては、試合前後のウォーミングアップやクールダウンとして摩ることが、パフォーマンス向上や怪我予防につながります。

また、摩るという行為は心理的な安心感も与えます。

例えば、子どもが不安を感じたときに親が背中を優しく摩ることで、落ち着かせることができます。

このように、「摩る」は単なる物理的な接触だけでなく、心のケアにもつながる重要な行動なのです。

使用例:

- やさしく背中を摩ると、赤ちゃんが安心して眠った。(ママの手は魔法の手!)

- スポーツ選手が試合前に筋肉を摩ってほぐす。(ウォーミングアップの必須テク!)

- お守り代わりの仏像の足を摩ると、健康運が上がると言われている。(信仰の一環!)

- おばあちゃんが孫の頭を優しく摩って励ます。(愛情表現の一つ!)

- 整体師が肩を摩ることで、血流を促進しコリを和らげる。(リラクゼーション効果抜群!)

リラックスしたいとき、肩を摩るとちょっと気持ちが落ち着く……なんてこと、ありますよね?

また、摩ることによって得られる安心感や治療効果を意識すると、普段の生活の中でもより積極的に取り入れたくなるかもしれません。

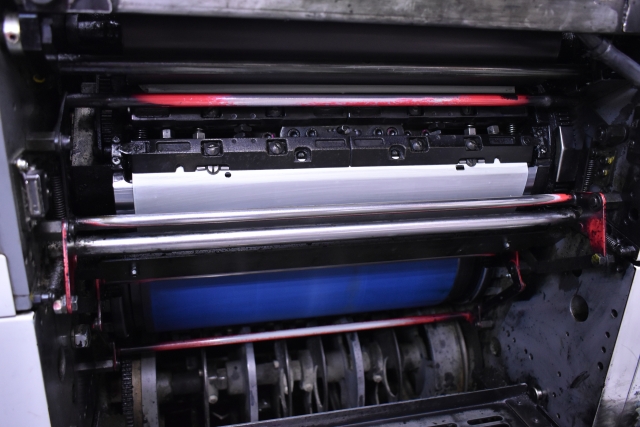

「刷る」の意味と使い方

「刷る(する)」とは、印刷の意味を持ち、インクや染料を使って文字や画像を転写することを指します。

「刷る」という行為は、現代の出版業界や広告業界においても欠かせないものです。

本や新聞、雑誌、ポスターなど、多くの印刷物は「刷る」工程を経て世に送り出されます。

デジタル化が進んだ今でも、紙媒体の重要性は根強く、ビジネスシーンでは名刺やパンフレットを「刷る」ことが一般的です。

さらに、ファッション業界では「刷る」技術を応用したプリントTシャツやバッグなどが人気を集めています。

シルクスクリーン印刷やインクジェット印刷など、さまざまな手法で布地にデザインを刷ることで、オリジナルのアイテムを作ることができます。

使用例:

- オリジナルのデザインをTシャツに刷る。(世界に一つだけのTシャツ!)

- 新しいパンフレットを印刷会社で刷ってもらう。(ビジネス必須アイテム!)

- シルクスクリーン印刷でカスタムデザインのバッグを刷る。(オシャレなオリジナルアイテム!)

- 新聞の最新号を大量に刷る。(社会に情報を届ける!)

刷るという行為がなければ、本やポスター、チラシなどが存在しない世界になってしまいますね……考えただけでゾッとします。それだけ、「刷る」は私たちの生活に密接に関わっているのです。

「摺る」の意味と使い方

「摺る(する)」は、版画や布の製作で、模様や色を物体の表面にこすりつける技法を指します。

芸術の世界では欠かせない技術であり、日本の伝統工芸にも深く関わっています。

この技法は、木版画の制作過程で最も重要な工程の一つです。版木に絵の具をのせ、紙をしっかりと押し当ててこすりつけることで、鮮やかな模様や色が転写されます。

この工程には熟練の技が求められ、強く摺りすぎるとインクがにじみ、弱すぎると色が薄くなってしまうため、力加減が重要になります。

また、「摺る」は着物の染色にも用いられます。

日本の伝統工芸である「摺り染め」は、型紙を布の上に置き、その上から染料を摺り込むことで模様を施す技法です。この方法により、手作業ならではの風合いと深みのある色合いが生まれます。

近年では、摺る技法を応用したデザインが、Tシャツやポスターなどの現代的なプロダクトにも取り入れられています。

手作業による摺りの技法は、機械印刷にはない温かみを持ち、多くのファッションブランドやアーティストによって再評価されています。

使用例:

- 木版画の技術を用いて、伝統的な模様を紙に摺る。(日本の伝統文化!)

- 着物の柄を摺る作業を行う職人。(一つ一つ手作業で丁寧に)

- 摺り染め技法を用いた美しい和柄の生地が完成した。(伝統と芸術の融合!)

- ポスター制作に摺る技法を取り入れることで、レトロな風合いを出した。(アート作品にも活用!)

- 手摺りのカードは、量産品にはない特別な温かみがある。(ハンドメイドの魅力!)

版画の美しさは、摺る技術にかかっているといっても過言ではありません。長い歴史を持つこの技法は、今なお芸術やデザインの分野で活躍し続けています。

まとめ

ここまで、「磨る」「擂る」「擦る」「摩る」「刷る」「摺る」の違いを詳しく見てきました。

それぞれの言葉には独自の意味があり、適切に使い分けることで、より正確で豊かな表現が可能になります。

| 漢字 | 意味 | 使用例 |

| 磨る | 物の表面を滑らかにする | 銅の花瓶を磨く、銀のスプーンを磨る |

| 擂る | 食品をすりつぶす | ゴマを擂る、大根を擂る |

| 擦る | 物と物をこすり合わせる | マッチを擦る、靴をブラシで擦る |

| 摩る | 手や物を軽くなでる | 背中を摩る、肩を摩ってリラックスする |

| 刷る | インクなどを使って印刷する | ポスターを刷る、Tシャツにデザインを刷る |

| 摺る | 物の表面に模様や色を移す | 版画を摺る、着物の柄を摺る |

日本語の表現は繊細で、少しの違いで意味が大きく変わることもあります。今回紹介した6つの「する」は、どれも日常生活や文化的な活動に深く根付いています。

例えば、料理をするときには「擂る」、掃除のときには「擦る」、リラックスしたいときには「摩る」、芸術や印刷の分野では「刷る」や「摺る」が活用されます。言葉の使い分けを意識することで、日本語の美しさや豊かさをより深く味わうことができるでしょう。

これらの単語を正しく使いこなせるようになれば、日本語の達人への道が開けるはずです!ぜひ、日常の会話や文章の中で意識して使ってみてください。